烽火铸骨绘河山——品读关山月作品《三灶岛外所见》

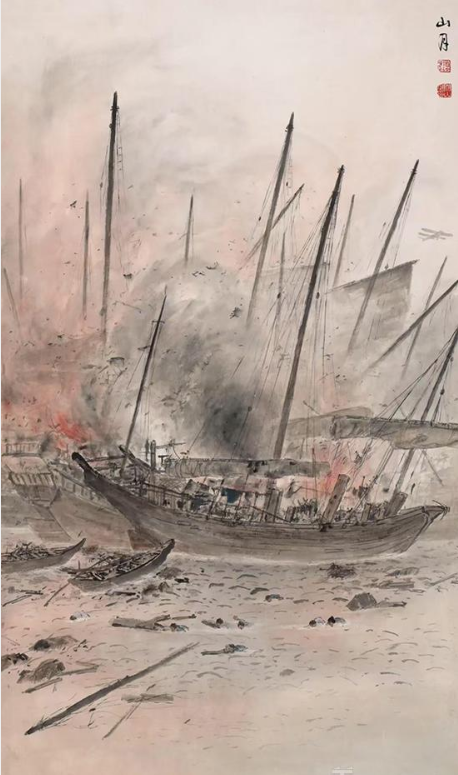

三灶岛外所见(国画) 145×83厘米 1939年 关山月 关山月美术馆藏

关山月作为中国现代美术史上的代表性艺术家,在抗战烽火中以笔为戈,绘制出一幅幅染着硝烟的民族抗争史诗。在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,深圳市关山月美术馆策划推出了专题展览“烽火铸骨——关山月艺术中的民族精神图谱”,通过梳理并呈现馆藏的30余件关山月艺术精品,以独特的艺术视角,勾勒出一幅从民族危亡时刻的救亡呐喊到和平年代复兴礼赞的壮阔精神图景。

作品《三灶岛外所见》是1938年广州沦陷后,关山月在澳门寻师避难,白天去海边写生所见所作。当时,他在澳门海滨亲眼看到战争场面的残酷,日本敌机掠过轰炸,炮弹落在渔船上,一时间硝烟弥漫、火光冲天,四处是碎片、倒桅、断樯、烟雾和落水呼救的船民……烈焰冲天,烽火炙烈。关山月在作品中以虚实互衬的方式表达出战争画面的紧张感,也凸显了悲剧氛围。此作是他创作的以抗战为主题的系列作品中引人注目的一幅佳作,可谓关山月这一时期的代表作。

关山月十分熟练地掌握了老师高剑父所创的“折衷”语汇,以雄拙而富金石味的线条描绘渔船实体,用浑茫湿润的水色渲染虚处的战火纷飞和硝烟烈焰,笔墨语言独特。作者在此作中发挥了山水画的优势,通过空间环境的笔墨营造传达出山河破碎的苦难。传统的绘画语言结构与新的表现母题相结合,体现出关山月对于空间氛围营造的娴熟,其个人创作风格已露峥嵘。

20世纪30年代,关山月于民族危难之际,走向烽火艺坛。作为一个手无寸铁的知识分子,他唯一能做的就是拿起画笔,专注于描绘真实可信的凄惨场景,“为国难写真”。他创作的长卷《从城市撤退》以悲怆视野,记录广州沦陷后难民千里流徙的惨状;《铁蹄下的孤寡》《寇机去后》等代表作则以冰封旷野与废墟控诉战争暴行,揭示民族苦难的普遍性。80年过去,战争已成为历史,而当我们重新阅读这些作品时,依然会被回荡在画面中活生生的民族情感所悄然打动。关山月的绘画在烽火中起步,无论从造型的精确还是笔墨的成熟都呈现出难得的早慧,但其更可贵的长处在于对特定氛围的把握和对整体环境的刻画,从而使作品产生强大的感染力。

在抗战洪流中,关山月自觉肩负民族安危,以饱含激情的笔触投身救亡图存的文艺事业,开启了以抗战绘画和行旅写生表达民族振兴理想的创作征途。他的艺术生涯,始于一场“从城市撤退”的个人流亡,却以脚步丈量了大半个中国。他笔下的风雪山川、流民背影,既是民族的集体伤痕,更是中国艺术家对“与国家命运紧紧相连”信仰的践行。回顾这些染着硝烟的艺术,既是对侵略者暴行的无声控诉,更是民族精魂的视觉熔铸。我们期盼后辈铭记“居安思危,勿忘国耻”的永恒警示,让艺术所见证的苦难,化作守护和平的精神长城。

(作者为关山月美术馆馆长)