从“模拟影像”到 “数字影像”:动漫技术之变重构的艺术本质

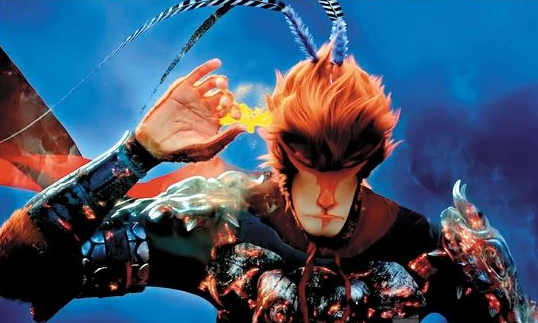

2015年《西游记之大圣归来》引爆的“国漫”新范式

浙江大学文学院教授、影视与动漫游戏研究中心主任盘剑,以观察者的角度,围绕中国动漫产业的“变与不变”展开解读,作为长期关注动画艺术发展的研究者,他结合杭州动漫产业从无到有的历程,梳理了中国动画百年演进的核心逻辑,揭示了名称、定位与技术三重变革对产业生态的重构作用。

杭州动漫产业的起点可追溯至2003年中南卡通的成立。彼时,这座城市尚未形成真正的动漫创作生态——直至动漫节举办时,杭州的动漫产业才真正开始。这一细节恰是中国动画百年发展的微观缩影:从早期模仿美日动画的“卡通片”,到1949年后强调本土化的“美术片”,再到改革开放后受美日动画冲击衍生的“动漫”概念,直至2015年《西游记之大圣归来》引爆的“国漫”新范式,每一次名称迭代都镌刻着艺术形态的深层变革。

盘剑特别指出,“国漫”的提出具有里程碑意义。它既非简单回归早期对美日动画的模仿,亦非传统“美术片”的线性延续,而是在民族动画传统与当代国际潮流融合中形成的新形态——既保留水墨、剪纸等传统美学基因,又吸收三维建模、动态捕捉等技术手段,标志着中国动画从“舶来品”到“民族艺术+国际表达”的成熟转型。

中国动画曾长期被定义为“儿童艺术”,即便如上海美影厂等头部机构也以低龄观众为主要目标。这种单一的定位严重限制了产业发展空间。盘剑通过大量市场观察指出:“当动画仅锁定儿童群体时,其价值被严重低估。”

只有倡导全龄动画理念,动画才能与其他艺术形态实现对等,产业才能真正做大。

这一认知的转变始于对媒介特性的重新认知:电视动画因家庭观看场景天然适配儿童;网络动画依托青年用户主导的互联网生态,自然向青少年内容倾斜;而动画电影作为需要观众主动购票的娱乐消费,必须兼顾成人与儿童的共同需求。由此形成的“全龄动画”理念,推动中国动画突破“儿童向”的天花板。

他以票房数据佐证这一观点:纯粹儿童向动画电影的票房上限约为2亿(如部分低龄向作品),而真正实现“合家欢”的电影(全民动画、如《西游记之大圣归来》《哪吒之魔童降世》等)则轻松突破这一界限。这种定位升级不仅拓宽了受众边界,更推动动画从“小众娱乐”向“大众文化”跃升。

在盘剑看来,技术与制式的革新对中国动画的影响尤为深远。早期的二维手绘动画,本质上是通过绘画手段模拟现实世界的动态变化,其创作逻辑与电影、电视等依靠摄影机拍摄获得的“真实影像”存在根本差异(尽管部分二维动画也借助摄像设备,但其核心依然是绘制,即“绘画艺术”)。而随着数字三维技术的广泛应用,动画逐步实现了从“绘画”向“影像生成”的转变,使其在形式与制式上更接近于“影像艺术”。

数字动画技术的演进正显著提升动画的艺术地位与核心价值。

这种技术跨越不仅提升了动画的审美维度,更重塑了其在影视产业中的地位。盘剑提到,随着如《哪吒之魔童闹海》系列作品的出现,动画已开始对真人电影以及整个电影产业产生显著影响:一方面,动画技术被广泛应用于真人电影的特效制作;另一方面,纯动画电影开始挑战真人电影的叙事边界。他认为,随着技术进步,动画将从电影的次要转向主要地位,或将成为未来影像艺术发展的新方向。

从“卡通片”到“国漫”的名称迭代、从“儿童专属”到“全龄覆盖”的定位升级、从“模拟影像”到“数字影像”的技术跨越——中国动画的百年发展史,本质上是一部“拥抱变化”的创新史。

变是不变的真理,有变才有发展和创新,唯有主动拥抱变化,才能在创新中实现持续发展。

(厉亦平编辑整理)