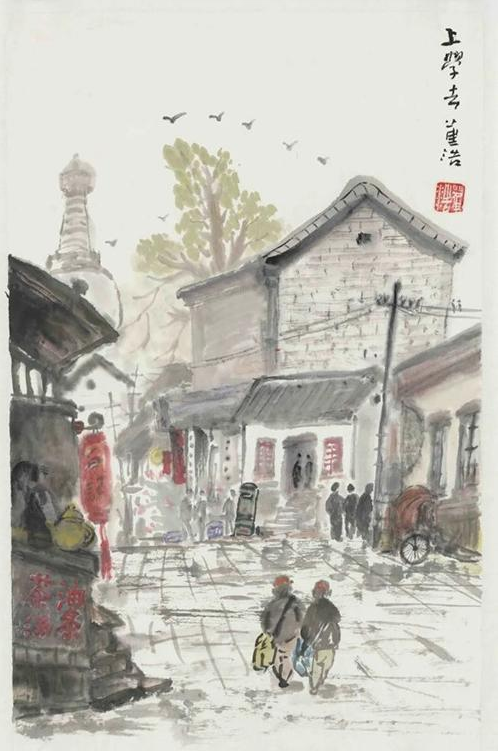

董浩:我本是画家

很多人童年记忆中的“董浩叔叔”从中央电视台退休后,又在书画舞台上给不少人带来了惊喜。他心态豁达,岁月似乎并没有在他的脸上留下痕迹,言谈之间依然神采奕奕,已过花甲之年的他精力充沛,画画写字从来不戴老花镜。“我平时睡眠很少,主要就是画画、临帖、抄写心经。退休之后反而更忙了,想到那么多老先生教我做人从艺,还是想给社会多留点东西。画的就是自己内心的东西,值得庆幸的是,我并没有、也不需要把绘画当成生意,绘画对于我来说就是一种自由世界,是我内心想追求的一种大自在。”董浩说道。

近年来,不少影视明星、主持人都在尝试艺术创作,也一度引发关于“专业”和“业余”的争论。在董浩看来,主持是他的业余爱好,画画才是主业。但现实问题是,他的主持角色太过深入人心,在一定程度上可能淹没了他在绘画上的影响力。

“我从小爱好比较多,足球、艺术、播音、主持、朗诵都有涉猎,老师基本都是顶级的学者大腕。我父亲也是书画艺术家,在他的影响和熏陶下,我从5岁开始学画画,绘画上的老师是著名艺术家董希文,后来从师范美术科班毕业后还做过美术老师,绘画对我来说是主业,只是后来做了主持人而已。”董浩笑着解释道。

其实,自古以来跨界就已经存在,历史上起到推动作用的人,往往都是跨界而来。王羲之官至会稽内史、右将军,柳公权官至太子太保、从一品,赵孟官至荣禄大夫、从一品,这都丝毫不影响他们在艺术上的造诣。

对于跨界,董浩有着他的见解,“艺术其实不分业余和专业,只是画的水平有高低。所谓专业的美术工作者队伍,都是解放之后的一大发明创造。如果说专业与否,那就存在一个如何界定的问题,以画为生就是专业的吗?加入协会组织就是专业的吗?最终还是得看画的水平高低”。

对于好画的标准,董浩认为,“首先是技术过关,但功夫在画外,要多读书,因为最后比拼的不是技术,而是修为和素养,忘掉技术的绘画才是好的绘画,这也是我后半生努力的一个方向”。京剧人物无疑是董浩最为代表性的系列创作,他对这一系列也有着别样的情感。“我画的不是某一个特定人物,而是对艺术、对人生的感悟”,他指着墙上的一幅京剧人物作品给出了近乎旁白式的解读,“锣鼓点一响,大幕拉开,台上双方各为其主,刀光剑影,在看客瞠目结舌之余要洒下一把红颜泪的时候,后台卸了妆的师兄弟已经在商量到哪去耍了。”

关于画家如何界定自己的风格,董浩表示,“我认为风格即人,不想人为去界定是什么风格,因为创作不是技术,而是画家的灵魂和追求,比如我画的花鸟画,一株牡丹娇艳盛开,旁边肯定要点缀一些不知名的野花、野草,比牡丹还精神,这就是我想要表达的。应该向植物学习,不能妄自菲薄,也不要狂妄自大,而是各行其道。比如潘天寿《无限风光》也有自己的追求,绝壁上一棵苍松,任凭风吹雨打,还是要一直往上长。我相信藏家买的也不是技术,而是这幅画内在的东西。”

他认为,一个高级的、情感的艺术,应该是能够触动人心的。“从我的家学熏陶,到授业恩师的教诲以及这么多年的感悟来看,首先要认真做人,做一个有思想的人、真诚的人。绘画创作也要有思想,要真诚,没有思想的绘画就是俗画,就是垃圾,就是无病呻吟,这就是一个北京老炮董浩对艺术的一些感悟。对于绘画,我乐此不疲。”