抗战文艺典藏中的精神之光

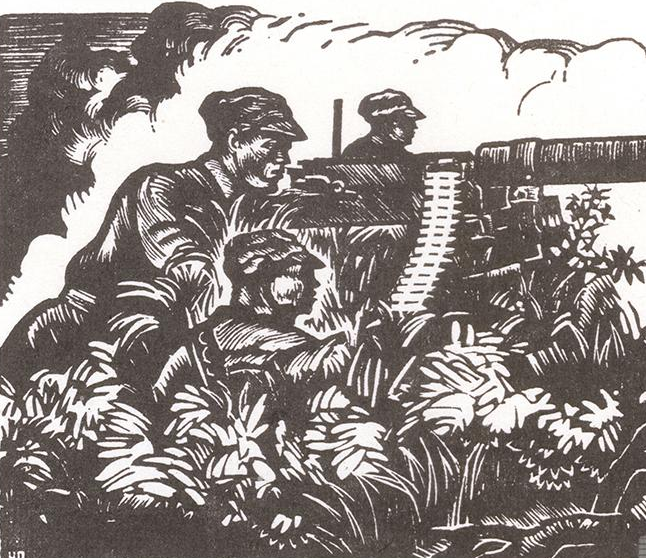

抗战(木版画) 9.9×13.4厘米 1937年 力群 中国艺术研究院藏

冼星海在《鲁艺与中国新兴音乐——为鲁艺一周年纪念而写》中这样表述:“延安是中国青年的古城”,“延安也是建立中国新文艺的古城”——这是许多青年人自己说出来的话。延安之所以为延安,并不是偶然,它的确有历史和时代的背景。

我时常在思考,当时的延安,之所以成为“延安”,是因为它是先进文化的代表,吸引着全世界进步青年的注意,更有着巨大的号召力。正如冼星海所言,延安孕育的,不仅是青年一代,更是青年一代的信仰与信念。

在延安这片热土之上,中国的新文艺肇始,音乐、戏剧、美术、文学等多种艺术形式蓬勃生长。中国艺术研究院在建院之初,即承续了这一延安文艺传统,会聚了大批曾在延安学习、工作的重要学者与艺术家,如罗合如、胡蛮、王曼硕、阿甲、王朝闻、张庚、苏一平、李元庆、朱丹、周巍峙、张明坦、郭汉城、马可、乔东君、罗光达、黎辛、李纯一、管林、贺敬之、艾克恩、向延生等,他们不仅构成了艺研院艺术研究、艺术教育、艺术创作的奠基力量,也成为延安文艺精神的重要传承者。

与此同时,中国艺术研究院收藏了一批极具历史价值的红色艺术文献与作品。在今年这个特殊的时间节点,经过一年有余的酝酿,沉淀为“烽火艺魂——中国艺术研究院抗战文艺典藏展”。这个展览不仅是为了反映抗战史实、重温血与火的呐喊,更是为了观照现实、延续艺研院的学术传统。承办这一展览的过程,也是我重新审视艺术在民族危亡关头如何勇于担当、唤醒大众信仰的过程。

本次展览精选抗战文艺典藏145件,精心策划了“战歌震山河”“兰台唱金戈”“刀笔砺丰碑”三大板块,多角度呈现抗战时期音乐、戏曲与美术领域的珍贵文献和艺术创作。

音乐具有强大的号召力。正如周恩来所言,《黄河大合唱》是为抗战发出怒吼,为大众谱写呼声;又如郭沫若称赞盛家伦的“抗战之歌,功同前线”。音乐因其独特的感染力,成为抗战时期最能激励人心、凝聚力量的艺术形式之一。

中国艺术研究院收藏有《黄河大合唱》手稿(延安稿)66页与《黄河大合唱》手稿(莫斯科稿)202页,以最原始的手稿状态、斑驳的笔迹重温其间的创作故事。1939年3月,冼星海读到好友光未然在病床上口述完成的400余行以黄河为描写对象的长篇诗作。诗作激发了冼星海全新的创造力,使他迸发出丰富的创作灵感,西方的音乐形式与作曲技法同民族音乐血脉与战斗精神在他脑海中盘绕交织。冼星海在延安鲁艺山坡的小窑洞宿舍中,废寝忘食,昼夜不分,以满腔的激情和驰骋的想象,仅用六天六夜的时间便创作完成了大合唱的全部音乐部分。

1939年4月,军委会政治部第三厅抗敌演剧三队结束了在延安的整训,即将离开延安,准备开赴前线。13日晚7点,在延安陕北公学大礼堂举行的告别音乐会上,他们首次演出了《黄河大合唱》。1941年春,冼星海在莫斯科完成了《黄河大合唱》的配器与总谱。

如今,这两份珍贵的手稿静静陈列于中国艺术研究院艺术与文献馆的展厅之中。观众驻足凝视,细细品读,仿佛在这跨越时空的乐谱间,聆听到时代的脉搏与信仰的回响,感受到一代代青年在民族危难之际所激荡出的炽热情怀。

同时,中国艺术研究院首任院长梅兰芳在抗战期间,不仅多次参加义务夜戏,为抗战筹款,还于“九一八”事变后编创京剧《抗金兵》。该剧取材自南宋名将韩世忠、梁红玉夫妇率军抗击金兵史实,通过“梁红玉擂鼓战金山”等经典场次,展现巾帼英雄奋勇抗敌的家国情怀。作为梅派代表剧目之一,其首演于上海天蟾舞台呈现,在淞沪抗战背景下引发强烈社会反响。

美术创作方面,“八一三”淞沪会战中,力群和许多进步青年一起参加了“上海救亡演剧队第六队”,并以战斗的姿态创作了《抗战》等一系列木刻作品。他以洗练的刀法、简洁的造型,生动展示了中国军队抗击日本侵略者的壮烈场面。

刘开渠《农工之家》用圆雕与高低浮雕并用的表现形式展现了一组人物的田园生活场景。这是他以家人为模特(核心女性是妻子程丽娜),结合在重庆青木关松林岗国立艺专任教时,住在农民家的经历创作的作品,是中国雕塑史上第一次真正以普通劳动人民为创作主题的浮雕作品,是中国近现代现实主义雕塑传统的开端和发轫。

从艺术发展的规律来看,在民族危亡的历史关头,艺术不仅承载着反映时代思想、政治、经济与社会变革的使命,更肩负着唤起民众、改造社会的责任。在无数艺术家的积极探索下,音乐、戏曲、美术等形式的艺术创作应运而生,展现出强烈的感染力与号召力,体现了艺术本体在时代巨变中的不断探索与革新。

从社会功能的角度审视,这些抗战文艺典藏,不仅真实记录了战火纷飞的历史岁月,更生动呈现了艺术家以文艺为武器的战斗精神、以爱国主义为核心的民族精神,以及全心全意为人民服务的奋斗精神。

本次“烽火艺魂——中国艺术研究院抗战文艺典藏展”中的每件展品都值得细细品读,它们不仅是历史的见证,更是精神的丰碑。通过与学者和观众的深入交流,我们共同翻开了那段烽烟岁月,也从中汲取新时代砥砺前行的强大动力。

(作者为中国艺术研究院艺术与文献馆馆长)